已故作家王安友同志的著名小说《李二嫂改嫁》问世半个多世纪了。没上过一天学的王安友怎样写《李二嫂改嫁》,至今时有议论。有的村煞有介事地宣传,李二嫂的故事发生在他们那里,“李二嫂”现在还活着云云。更有文人闻此消息,如获至宝,捕风捉影,写成文章发表。探讨此事,也许我更有发言权。

已故作家王安友同志的著名小说《李二嫂改嫁》问世半个多世纪了。没上过一天学的王安友怎样写《李二嫂改嫁》,至今时有议论。有的村煞有介事地宣传,李二嫂的故事发生在他们那里,“李二嫂”现在还活着云云。更有文人闻此消息,如获至宝,捕风捉影,写成文章发表。探讨此事,也许我更有发言权。

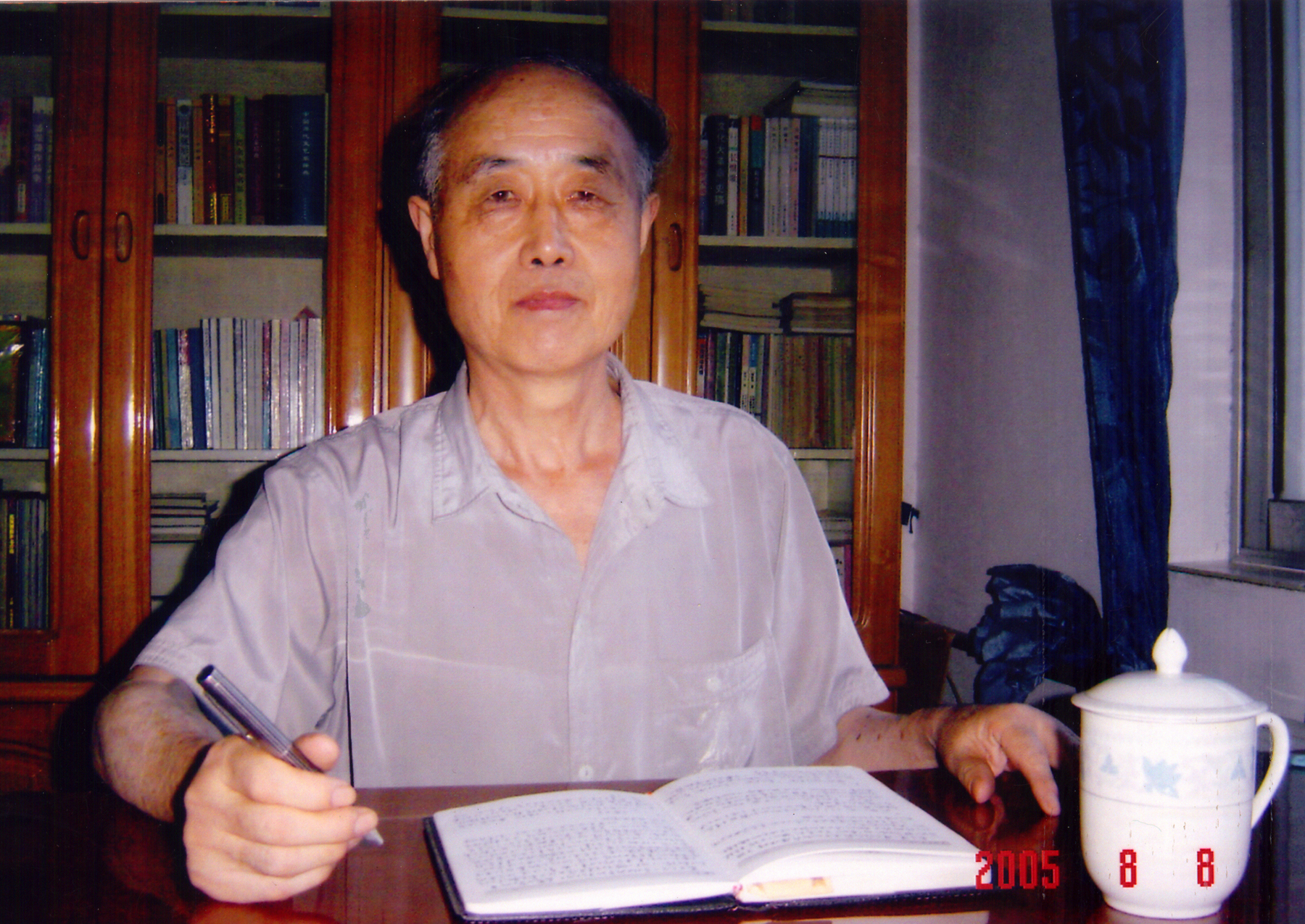

因为《李二嫂改嫁》是在我村写的,所以1985年编写县《文化志》的时候,我作为文化馆干部,不但调查过本村知情的老人,还两次拜访了著名作家王安友同志。当时他是省作协副主席,当我告诉他我老家是历城南高而村时,他象见到了亲人,非常亲切,非常激动,提着村里许多老人的名字问长问短。他说:“这30多年,除了我老家,就你那个地方最熟了……”

那是1949年春天,26岁的王安友同志调来历城担任卧龙区(后改为仲宫区)区委书记,就住在南高而村我堂伯父家中,与我家斜对门。那时我上小学,父亲在村里办公,凡有王安友同志的信件便拿回家来,由我送去。他和妻子宋开文(区妇联干部)住的那间草屋,就是诞生《李二嫂改嫁》的地方。时隔35年重逢,当我说明来意,他兴致勃勃,有问必答。

王安友出生在日照市高兴镇向阳村,一家四代给本村李家地主当长工,也是佃户。父亲40多岁时结婚,母亲是寡妇再嫁。伯父一生没说上媳妇,王安友6岁便过继给伯父,与伯父、祖母一块过。他11岁起给李家地主当长工。1942年家乡解放,19岁的王安友参加革命,做地方抗日工作。没念过一天书的他,自1945年自学文化并练习写作,写作时许多字不会写就画上○或符号,然后请教别人。1946年在报上发表了第一篇稿《三八妇女节》,以后便当了通讯员,经常写消息、通讯,但最长的稿没有超过3000字的。

王安友同志担任了卧龙区委书记以后,工作非常忙碌辛苦,当时的卧龙区南自泰山脚下的房家庄(后划归长清),北至仲宫以北的刘家峪,南北长60余里,交通非常不便,上县开会要步行一天。他学习、写作都在别人睡了以后。当他读了一些文学作品和著名作家茅盾的《创作准备》以后,心情兴奋,就跃跃欲试想写小说。可是写了几篇都失败了。编辑看了他的习作,给他指出缺点,鼓励他继续写下去,写自己最熟悉的事,并告诉他一些写小说的基本知识。王安友想,什么是自己最熟悉的?经过深思熟虑,决定写寡妇改嫁这件事。

在老家向阳村,他有个磕头的把兄弟姓曹,当民兵,和一个青年寡妇暗恋着,本来结婚条件已成熟,可是二人谁也不敢公开,怕双方父母不同意,怕街坊笑话。这事终于被女方婆家知道了,婆家怕坏了家里的名声,怕改嫁带走他家的东西,怕从此不能给他家干活。结果趁这个姓曹的出夫支前的机会,暗地里托人给他说了个媳妇。这个媳妇是个地主婆,比他大8岁,带着一个小孩。前恋人一看与自己相爱的人结婚无望,带着怨恨下了东北,不久便死在异乡。姓曹的青年支前回来后,见家中另给他说了媳妇,大闹一通出走。这个悲剧给老王的印象很深,作为一个地方干部,因没做好这方面的工作感到内疚。另外他在蓬莱工作时,女房东是个寡妇,拉扯着孩子很艰难,他劝她改嫁,她犹豫不决,地种上了,又不想改嫁了,见有男人的从外边寄钱来了,又动心了。类似的情况在历城也见到很多。有个姓杨的干部找了个寡妇媳妇,怕丢人,怕受处分,结果不辞而别,领着媳妇跑了。在卧龙区的核桃园、张家庄、仲宫都有些具体事例。他还发现,我们有些干部打土豪斗地主行,自己的姐妹改嫁就想不通了。这不是个别现象,而是严重的社会问题。

素材掌握了不少,可写起来还是很难,感到掌握的故事没有一个是理想的,完整的。他带着这些问题再到群众中调查,我村干部、群众给他提供了不少事例。当时曾当过抗联主任的村干部付殿友,就是与本村寡妇恋爱再婚的。王安友觉着这些材料还是不理想,尤其男女恋爱的细节,当事人不说,问别人没人知道。他只好带着这些问题,趁上县开会的机会,到市里去领教有写作经验的同志。

通过学习交流,他懂得了创作源于生活,高于生活,不要受真人真事的局限;但细节又要真实,不能虚构出不可能发生的事情。懂得了这些,他就以老家的事例为主,补充了其他所见所闻,再不够就进行合理的想象、虚构。人物性格也有所借鉴,李二嫂的婆婆是个阴险狠毒又很封建的老妇人,但不像小说中“天不怕”这样放肆。王安友借用了他村的一位宋大娘,这个人性格泼辣,心地善良,爱说瞎话粗话,50多岁的人了总是叫丈夫的乳名,骂起人来天不怕地不怕。王安友把她的一些特点安到“天不怕”身上,人物性格就更加鲜明了。李二嫂、张小六都有类似情况。

《李二嫂改嫁》于1949年初冬在历城南高而村写起,1950年春天完成,全是用退稿的稿纸反面写的。初稿完成后,得到著名作家、出版社编辑王希坚的支持,于1950年秋季由山东人民出版社出版发行。

王安友写《李二嫂改嫁》出了名,不久由历城调省作协工作。此书1959年做了重大修改,由4万字增至6万字再版。不久被改编成吕剧上演,并搬上银幕,受到全国好评。著名吕剧表演艺术家郎咸芬说:“《李二嫂改嫁》改变了吕剧的命运,也改变了我的命运。”那时我在外地工作,记得这部电影是在天津看的,银幕上把当时山东农村的民俗风情表现得淋漓尽致,身边的同事们赞叹不已,作为山东人我们都引以为豪!