1936年,我出生在历城稼轩故里一个农民家庭,祖父是个四里八乡颇有名气的能工巧匠,父亲念过私塾,练就一手毛笔字。自打我懂事起就见祖父在自己制作的木器上精雕一些吉祥图案、在他修筑的庙宇樑柱上描龙画凤。父亲也常被办喜事的乡亲们请去写“帖子”和“门对子”。受家庭环境的熏陶,我从小就喜欢上了写字画画。

1936年,我出生在历城稼轩故里一个农民家庭,祖父是个四里八乡颇有名气的能工巧匠,父亲念过私塾,练就一手毛笔字。自打我懂事起就见祖父在自己制作的木器上精雕一些吉祥图案、在他修筑的庙宇樑柱上描龙画凤。父亲也常被办喜事的乡亲们请去写“帖子”和“门对子”。受家庭环境的熏陶,我从小就喜欢上了写字画画。

我踏进学校门后,我的美术课在全班一直名列前茅。在滩头(今属王舍人镇)完小念五、六年级时,学校墙报上的刊头画都是我画的。

1951年暑假,我被住在北滩头的县文化馆叫去绘制“三反”、“中苏友好”的宣传画。文化馆的老师们看中了我的绘画天赋,1952年,把我从历城师范正式调往县文化馆工作。来文化馆后,与有美术专长的王同一、仓小义同志经常在一起切磋绘画技艺,使我的绘画水平得到很大提高。1959年,我与仓小义合作的《比比看》漫画曾被《济南晚报》发表,这时常有人向我求画,特别是一些农村老乡请我画“松鹤延年”、“万古长青”的中堂,书写“寿比南山不老松、福如东海长流水”的对联,一时应酬不暇。

1956年,我调《历城县报》负责美化版面,报纸上经常出现我的作品,从此我的绘画得到更多人的认可。1959年县报停刊后,我又回到文化馆。1964年,山东艺术学校毕业的李兆彩被分配到历城县文化馆工作,在李兆彩、文化馆长白扩(北京美专毕业)的指导帮助下,我如鱼得水,绘画水平有了质的飞跃。1970年,我被济南市文化局、济南市艺术馆组织赴南京参观全国美展,让我大开眼界,收获颇丰,对书画达到了痴迷的程度。“文革”期间,国画受到排斥,我不得不舍爱搁笔。1978年,中共十一届三中全会后,被禁锢多年的中国书画松了绑,当时已任馆长的我,首次举办了历城县中国书画展,当时在历城引起很大反响。让许多搁笔多年的书画者又拿起了画笔。

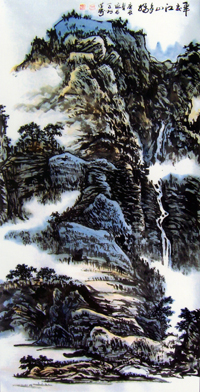

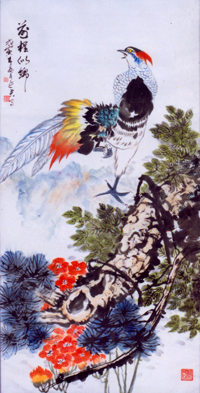

1984年我调到历城县志办公室工作,负责编纂中华人民共和国成立后第一部《历城县志》,繁忙的修志工作,使我无暇顾及绘画,但我还是利用一早一晚业余时间,坚持练习书法,其间多次参加文联举办的书画展并获奖。1990年,我面临退居二线,这时参加了齐鲁书画大学两年国画面授班,在齐鲁书画名家张彦青、张志民、孙文松等教授指导下,系统地学习了中国画理论及绘画技法,临习古今名家精品。1996年我退休后,经常与爱好书画的同志欢聚一堂,切 磋书画技艺,绘画技艺进一步提高了。1997年,我被山东省书画学会吸收为会员并选为理事。在“齐鲁风情”大型书画展中,我创作的《姊妹松》获得二等奖。是年,历城区文化局、区文联、区老干部局、区老年书画研究会为我举办了书画展。1999年,我创作的花鸟画《前程似锦》参加济南市第三届少数民族书画展获得一等奖,国画《丹鹤朝阳》参加山东省老年书画艺术大展获得优秀奖。2002年我创作的《红日高照、松柏长翠》参加全国纪念建军75周年书画展获得二等奖,被中华国防文化研究会、中华慈善总会等八单位授予“慈善艺术家”称号。虽后,我的作品陆续被收录在《全国老干部诗书画作品大观》、《中国诗联名家书画精品宝典》、《山东美术全书》、《济南市美术书法摄影作品选》等多部辞书。2003年我被中国美术家协会山东分会吸收为会员。

磋书画技艺,绘画技艺进一步提高了。1997年,我被山东省书画学会吸收为会员并选为理事。在“齐鲁风情”大型书画展中,我创作的《姊妹松》获得二等奖。是年,历城区文化局、区文联、区老干部局、区老年书画研究会为我举办了书画展。1999年,我创作的花鸟画《前程似锦》参加济南市第三届少数民族书画展获得一等奖,国画《丹鹤朝阳》参加山东省老年书画艺术大展获得优秀奖。2002年我创作的《红日高照、松柏长翠》参加全国纪念建军75周年书画展获得二等奖,被中华国防文化研究会、中华慈善总会等八单位授予“慈善艺术家”称号。虽后,我的作品陆续被收录在《全国老干部诗书画作品大观》、《中国诗联名家书画精品宝典》、《山东美术全书》、《济南市美术书法摄影作品选》等多部辞书。2003年我被中国美术家协会山东分会吸收为会员。

2003年,我被选为历城老干部书画研究会会长。我本着“老有所乐,老有所学,老有所为”的活动原则,组织离退休老干部,积极开展书画采风、创作、慰问、展览、交流活动。提高了大家的乐趣和绘画水平。去遥墙镇马家村作画时,村支部书记马水庆感动地说:“你们真是雪中送炭、我们太欢迎了。现在农民生活富裕了,都盖上了新房子,村民们也想挂上几幅字画,美化一下环境。”听了群众的赞扬,我们心里热乎乎的,倍受鼓舞。

历城老干部书画研究会有色有声的活动、吸引了更多的老干部参加,会员由2000年的60多名发展到现在的120名。2004年,历城老干部书画研究会被评为全市老年书画优秀组织,先后两次向全市18个分会介绍了开展书画活动的经验。2006年7月27日《中国书画报》专版进行了报导,同年被中共山东省委老干部局、山东省老年书画研究会评为全省老年书画先进单位,我个人被评为全省老年书画研究会优秀会员。

书画家为什么画画,为谁画画,这是我经常思考的问题,我给自己起的斋号叫“墨乐斋”,顾名思义,我习书作画,一不图名,二不为利,主要是陶冶情操,在书画中寻求快乐。每年我都送亲朋好友上百幅作品。2003年,在抗击“非典”中我参加书画义卖活动,将所得5000元运笔费全部捐到民政部门,2004年我带领会员将笔会所得7000元运笔费全部用于老年书画事业,赢得社会广泛称赞。我也很欣慰。