2025年国家生源地助学贷款申请指引

字号:

大 中 小

一 资助政策

(一)什么是生源地信用助学贷款?

生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的学生(含预科生)发放的、在学生入学前户籍所在县(市、区)办理的助学贷款。生源地贷款为信用贷款,学生和家长(或其他监护人等为共同借款人,共同承担还款责任。

(二)贷款额度及用途是什么?

全日制普通本专科学生(含预科、高职、第二学士学位)每人每年申请贷款额度不超过20000元,不低于1000元;全日制研究生(含硕士研究生、博士研究生)每人每年申请贷款额度不超过25000元,不低于1000元。学生申请的国家助学贷款优先用于支付在校期间学费和住宿费,超出部分用于弥补日常生活费。

(三)贷款期限有多久?

最长贷款期限:剩余学制加15年、最长不超过22年。、

(四)利率如何确定?

执行中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的同期五年期以上贷款市场报价利率减70个基点(即LPR5Y-0.7%)。

(五)什么时候开始还款,还本宽限期是多长时间?

学生在读期间利息全部由财政补贴。毕业后继续攻读学位的借款学生,应在毕业当年的7月31日前向县级学生资助管理部门提出申请并提供书面证明,审核通过后,可继续享受贴息;不再继续攻读学位的,自毕业当年起自付利息,可享受5年的还本宽限期,期间只需偿还利息,暂缓偿还本金,如毕业后剩余贷款期限小于5年,则按《借款合同》约定的还款计划还款。

(六)2025年度阶段性政策

国家开发银行将根据财政部、教育部、人民银行、国家金融监管总局的最新要求,对符合免息政策要求的借款学生实行免息及按借款学生意愿办理本金延期偿还。相关公告可在国家开发银行官方网站或微信公众号上查看。

二 申请条件

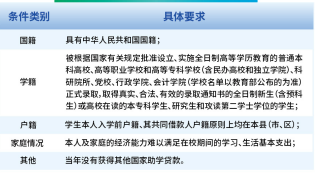

(一)申请学生应同时满足以下条件

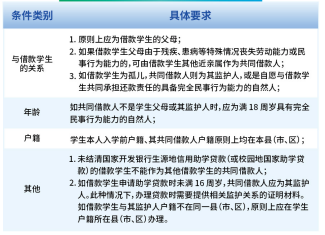

(二)共同借款人应满足哪些条件?

三 申贷流程及申贷材料

(一)预申请

就读于普通高中和中职学校的学生,若其家庭的经济能力难以满足其大学期间的学习、生活基本支出均可申请,包括但不限于:高中阶段(含普通高中和中职学校)任一学年曾获得过国家助学金的学生、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、低保家庭学生、低保边缘家庭学生、特困救助供养学生、刚性支出困难家庭学生、其他低收入家庭学生、孤儿事实无人抚养儿童、家庭经济困难残疾学生等特殊困难群体以及高中(含中职)学生资助管理部门认定的家庭经济困难学生。

(二)如何申请贷款?

-首次贷款时,借款学生和共同借款人需要一起前往双方户籍所在地的县级学生资助管理部门办理。具体贷款受理时间以各地公布时间为准,可咨询所在地县级学生资助管理部门。-续贷时,借款学生或共同借款人任何一方持相关材料到原县级学生资助管理部门办理,也可以通过学生在线系统或国家助学贷款APP进行线上操作。

(三)首次申请办理流程及申贷材料

借款学生和共同借款人需携带以下申贷材料,前往县级学生资助管理部门办理手续。

1.借款学生与共同借款人各自的身份证原件、户口簿原件;

2.录取通知书(或学生证)原件或学信网学籍在线验证报告;-提前通过学生在线系统或国家助学贷款APP完成注册并完善个人信息,提交申请后导出《国家开发银行生源地信用助学贷款申请表》。

3.未进行预申请,但确因家庭经济困难需要申请助学贷款的学生,

需按照实际情况填写《家庭经济困难学生认定表》。

(四)续贷申请办理流程及申贷材料

1.线上办理:可通过学生在线系统或国家助学贷款APP填写“续贷声明”后,进行线上申请。

2.现场办理:借款人或共同借款人携带办理人本人身份证,前往县级学生资助管理部门现场办理。

四 征信知识

为建设我国社会信用体系,防范信用风险,人民银行建立了金融信用信息基础数据库,又称征信系统。

(一)个人信用报告包括哪些内容?

1.首先是“您是谁”,包括姓名、身份证号码、家庭住址、工作单位等。

2.其次是“您的信用历史”,包括个人贷款信息(贷款金额、期限、还款记录等),信用卡信息(授信额度、还款记录等)。

3.最后是查询记录,哪些机构于何时查询过您的信用报告。

4.随着个人信用报告应用日益广泛,信用报告还将采集其他领域与个人信用有关的信息,例如社保缴纳情况、公积金缴纳情况、法院民事判决、欠税以及个人支付水、电、煤气等公共事业费用的信息。

(二)贷款逾期对征信的影响

个人信用报告如实记录借款人的信用信息,借款人过去的信用行为将对未来的经济活动产生重大影响。请借款人重视维护自身信用,只有这样才能充分享受到守信激励的好处,防止失信被惩戒。

特别提示:

济南市历城区户籍的全日制新生(含预科生)或高校在读的本专科学生、研究生和攻读第二学士学位的学生办理助学贷款指引:

办理地点:历城区便民服务中心C座1016室(唐冶中路和文苑街交叉路口东南角)。

咨询电话:66899750

济南市历城区教育和体育局

2025年7月3日

扫码使用手机浏览本页内容